みなさんいつも本当にお疲れさまです。

今回は自立支援医療(精神通院医療)について、精神科看護師がわかりやすくお伝えします。

実はこちらの記事、無関係な人は一人もおりません。

実際に申請するご本人、ご家族の方、支援者はもちろんのこと、この制度を知っていて「こんな制度があるよ!」と誰かに伝えるだけで、どれほどその人の支えになることか。

もし読むのがめんどうでしたら、SNSでシェアしていただくだけでも大喜びで小躍りします。

自立支援医療制度が少しでも多くの方に、一日でも早く伝わり、できるだけ少ない負担で精神科の治療を継続し、その人らしい生活を送れますように。

そう願ってやみません。

今回の記事を書いた理由

ざらめくん

ざらめくん

生きる上で、何をするにもまずはお金が必要です。

通院したほうがいい

薬を飲んだほうがいい

自分の体調は自分が一番よくわかっているから、そんなことは重々承知しているけど、お金がかかるから我慢せざるを得ない。

こんな状況の方、たくさんいらっしゃることと存じます。

以前、ココナラで精神科通院についての医療相談をお受けした際に、こちらの制度を紹介したところ、ご依頼者様が大変喜んでおられました。

私自身、入院病棟の看護師として働いていた頃は、自立支援医療について詳しくは知りませんでした。

訪問看護師の仕事を始めてから勉強するようになったのですが、この制度の認知度はまだまだ高くないのだなと実感しております。

そこで、自立支援医療制度が少しでも多くの方に、一日でも早く伝わり、できるだけ少ない負担で精神科の治療を継続し、その人らしい生活を送れますように。

という想いから、早急に記事を書いております。

そんなに便利な制度なの?

と少し気になっていただいたところで、本題に入ります。

自立支援医療(精神通院医療)とは?

どんな制度なの?

自立支援医療とは、「通院して治療を継続する必要がある方の、医療費の自己負担を減らす」という目的で作られた制度です。

自立支援医療は、以下の対象に分けられます。

❶ 精神通院医療(精神科の治療)

→精神保健福祉法

❷ 更生医療(18歳以上の身体障害の治療)

→身体障害者福祉法

❸ 育成医療(18歳未満の身体障害の治療)

→児童福祉法

❷❸ の身体障害の治療については、厚生労働省のHPをご参照ください。

こちらの記事では、❶ 精神通院医療(精神科の治療)に焦点を当てて解説するため、自立支援医療(精神通院医療)と表記させていただきます。

後ほど詳しくお伝えしますが、精神障害者手帳とは違い、精神通院医療は

●精神障害者手帳

→申請するのに初診から6ヶ月以上経過していることが必要

●自立支援医療(精神通院医療)

→申請するのに通院期間は問わない(最短で初診日から可能)

と早い段階で申請できるという特徴があります。

※申請に必要なものは後ほど詳しくお伝えしますが、医師の診断書が必要となります。

一回だけ精神科を受診したことがあるけど、お金がなくて通わなくなってしまった

今度初めて精神科を受診してみようと思う

という方も、継続的な通院治療が必要だと見込まれた場合には、すぐに申請することができます。

医師やそのときの状況によっては、

初診では診断がつけられない

しばらく経過を見てから

という場合もあるため、必ずしも初診時に診断書をもらえるわけではありませんが、この情報を知った上で受診するとスムーズに事が進むかもしれません。

詳しくは後述しますが、申請日以前の医療費の払い戻しができないため、申請するのは早ければ早いだけ金銭的な負担が少なくなります。

こういう形で手助けできるのは嬉しいね!

医療費がどのくらい安くなるの?

医療費の一部を公費で負担し、制度を利用することで原則1割負担となります。

多くの方は、公的医療保険で医療費を3割負担していると思いますが、それがさらに1/3になり、1割負担に軽減されるということです。

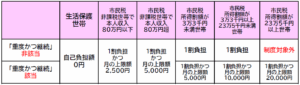

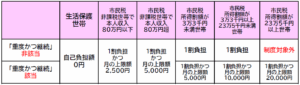

さらに、この1割負担もできるだけ大きい額にならないように、世帯収入によって月額の負担上限額が設けられています。

残念ながら、この図で制度対象外となった方(市民税が23万5千円以上&医師による診断が「重度かつ継続」に非該当)は、自立支援医療を申請することができません。

重度かつ継続というのは、具体的に下記のような場合に当てはまります。

・医療保険の「多数該当」に当てはまる場合 (年に4回以上、高額療養費の支給を受けている)

・統合失調症、うつ病、双極性障害、依存症、てんかん、認知症などの治療をしている

・その他、医師が判断した場合

今回の記事では、精神障害者保健福祉手帳(世帯収入に関係なく申請できる)にもふれておりますので、もしよろしければそちらもご参照ください。

自立支援医療(精神通院医療)の対象疾患は?

精神通院医療の対象者はズバリ、「何かしらの精神疾患の治療のために医療機関に通院しており、今後も継続した通院治療が必要だと見込まれた人」です。

統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、てんかん、摂食障害、依存症、認知症など

挙げればキリがありませんが、精神疾患の治療であれば疾患名は問いません。

どんな医療機関で使えるの?

● 病院・クリニックの外来診察(精神科・心療内科など)

● 病院・クリニックのデイケア(ナイトケア・ショートケアなども)

● 訪問看護ステーション(訪問看護)

● 薬局(医薬品)

ここで覚えておいていただきたいのは、「自立支援医療制度を使えるのは、都道府県が定めた指定の医療機関のみ」ということです。

多くの医療機関で使えるようになっていますが、今現在通院している病院や、通院を検討している病院が指定医療機関かどうか、事前に確認することをおすすめします。

●医療機関に電話で「自立支援医療を使えますか?」と問い合わせる

●医療機関のHPに「自立支援医療の指定機関です」「自立支援医療をご利用いただけます」などの文言が記載されているか確認する

●お住いの市区町村の窓口(役所の障害福祉課・保健福祉課・地域福祉課などの名称)に問い合わせる

●「自立支援医療 指定医療機関 〇〇市」と検索する

登録できる医療機関は何か所?

原則、それぞれの医療機関(病院やクリニック、訪問看護、薬局)で1か所ずつとなっておりますが、市区町村によって少し異なります。

例えば、

●川崎市

→病院は1か所(やむを得ない場合は2か所)、薬局は最大3か所、訪問看護ステーションは1か所

●横浜市

→病院は1か所(やむを得ない場合は2か所)、薬局は最大2か所、訪問看護ステーションは1か所

となっているようです(令和7年8月時点)

複数の病院登録が許可される「やむを得ない場合」というのは、例えば

・複数の診断(例えばうつ病とアルコール依存症)を受けていて、それぞれ違う病院で治療をしている

・特定の検査を受けたり、デイケアを利用するときだけ、設備の整った違う病院に通っている

などが当てはまります。

その他「これも当てはまるのかな?」と思い当たることがございましたら、お住いの市区町村の窓口でご相談ください。

ちなみに、通院先の病院や薬局を変更した場合、市外へ引っ越した場合などは変更手続きが必要となりますので、お忘れずに!

自立支援医療(精神通院医療)の対象にならない例は?

残念ながら、精神疾患の治療でも入院に関する費用は対象外です。

精神通院医療という名称のとおり、あくまでも通院に関する支援制度となっております。

他にも、精神通院医療の対象にならない例として、

・指定の医療機関でないところでの受診

(→都道府県が定めた指定の医療機関のみが対象です)

・通院にかかる交通費

(→生活保護受給中の方は、こちらの制度ではなく医療扶助の移送費として支給されます)

・精神疾患の治療ではない治療(内科や歯科など)

(→前述した身体障害(更生医療・育成医療)の治療は自立支援医療の対象です)

・市販薬やサプリメントの購入

(→医療機関で処方されたものでなければ対象外です)

・保険適用外の自由診療のカウンセリング

(→医師や看護師などによる認知行動療法、集団療法などは適用となることがあります)

などが挙げられます。

精神障害者保健福祉手帳との違いは?

精神障害者手帳は

・社会的な支援や福祉サービスを受けやすくなる、という目的で作られた制度

・精神障害の程度によって1~3級が交付される

・主なサービスは、公共施設の利用料免除、公営住宅の優先入居、公共交通機関の運賃割引など

・原則2年更新

・申請するのに初診から6ヶ月以上経過していることが必要

・申請するのに世帯収入は関係ない(所得の多い方でも取得できる)

などといった特徴がございます。

ちなみに、この精神障害者手帳と自立支援医療、同時に申請することもできます。

自立支援医療は申請日以前の過去を遡って請求することができないので、基本的には「早い段階で自立支援医療の申請をする→初診から6ヶ月以上経過したら精神障害者手帳も申請する」の流れにすると、金銭的な負担を軽減することができます。

手帳もまだだったから、今からどっちも申請するか

すでに初診から6ヶ月以上経過していて、まだ精神障害者手帳も自立支援医療も申請していなかった方は、同時に申請することで申請の手間が省けます。

また、1枚の診断書で両方申請できるため、別の期間にそれぞれ申請するよりも、診断書代(数千円)を余計に払う必要がなくなります。

※診断書の有効期限は、医師の作成日から3か月以内です。

それはそれで、診断書代の数千円が浮きますが、自立支援医療で受けられる恩恵の大きさを考えると、初診から6ヶ月待たずに一刻も早く、先に自立支援医療の申請を済ませることをオススメします。

たとえば次の更新も、自立支援が令和8年1月で手帳が令和8年7月…ってズレちゃうわけでしょ?

有効期限がそれぞれ違うとめんどうだなぁ…

ほんとにねぇ!

実は、窓口で申請をすれば、あとから手帳と自立支援の有効期限をそろえることもできます。

(障害者手帳の有効期限を変えることはできないため、自立支援の有効期限を調整してそろえる形になります)

詳しくは「手帳 自立支援 期限合わせ」などと検索してみてください。

家族や職場の人に知られることなく利用できる?

自立支援医療の利用をもしご家族に知られるとしたら、役所からの郵便物(自立支援医療の受給者証が届く)が考えられます。

また、申請するのに世帯収入がわかる書類が必要ですので、その段階で「どうして必要なの?」と疑問に思われることもあるかもしれません。

その前に、精神科を通院していること自体、もしご家族の扶養内であれば医療費の通知書(医療機関名などが記載されている)で気付かれるかもしれません。

ご家庭の様々な事情があるため、隠しながら通院せざるを得ないこともあるかもしれませんが、一度お話してみるいい機会にもなるかもしれないと、筆者は考えております。

通院していることをご家族にどう伝えればよいのかもし迷うことがございましたら、そのときは一緒に考えさせていただきますので、いつでもご連絡をお待ちしております。

一人暮らしであれば、気付かれることはないと考えてよいでしょう。

職場の方には、知られることなく利用することができますのでご安心ください。

何かデメリットはあるの?

強いて、本当に強いて挙げるのであれば、前述したとおり、役所からの郵便物で家族に知られる可能性があることかもしれません。

これをデメリットと感じる人がいるのも確かなので、ここに書かせていただきましたが、それ以外はデメリットなく恩恵を受けることができます。

むしろ

調べてみたらこんな制度を見つけたんだ。少しでもわが家の金銭的な負担が減るようにしたいし、治療を続けて自分らしく過ごしたいと思っているから、申請してみようと思うよ

と伝えることで、精神科に通院継続することを後押ししてもらえるかもしれません。

さっそく申請してみよう!(診断書をもらった後)

どこに行けばいいの?

お住いの市区町村の役所です。

役所によって名称はさまざまですが、障害福祉課・保健福祉課・地域福祉課などが多いので、「○○市 自立支援医療」などと検索して調べてみましょう。

もしわかりづらいようでしたら、役所の窓口のどこでもいいので「自立支援医療の申請ができる課はどこですか?」と聞いてみましょう。

ちなみに、市区町村によっては郵送申請もできるので、ぜひお調べください。

窓口まで直接行くことが難しい方は、郵送申請をするもしくは代理人に代理申請してもらう形になります。

申請に必要な持ち物は?

・医師の診断書 (作成日から3か月以内のもの)

・健康保険証

・マイナンバーを確認できるもの (または運転免許証など顔写真付きの書類など2点)

・登録したい医療機関名と住所がわかるもの (診察券、薬局名が書かれた薬袋など)

・世帯収入が確認できる書類 (市民税課税証明書・非課税証明書など)

・市民税非課税世帯の方は、ご本人の収入がわかるもの (障害年金証書や年金振込通知書など)

自治体によって一部異なりますので、念のため事前にご確認ください。

申請に必要な支給認定申請書は、自治体のHPから印刷して事前に記載してから持参することもできますが、印刷するのがめんどうだったり、書き方に迷うこともあると思います。

できるだけ人前にいる時間を短くしたい

自宅でできるところまで準備したい

という方は申請書をあらかじめ準備し、それ以外の方は窓口でいただいて聞きながら書いてみることをオススメします。

本人以外の人が代理申請することは?

ご本人の了承があれば、代理申請も可能です。

ご本人自署の委任状などが必要になる場合がございますので、事前に役所にご確認ください。

受給者証が届くまでの期間は?

通常1~2ヶ月程度かかります。

申請日より過去を遡って医療費を請求することはできませんが、申請日以降(受給者証が届く前)に発生した医療費は、自治体によってはあとで払い戻しを受けられる場合もあります。

※「返金対応はしておりません」とHPに記載がある自治体もございます

払い戻し可能な際は、後日届いた受給者証を病院や薬局などに見せて、その旨を申し出てください。

また、「申請書の本人控え」を医療機関の受付で見せることで、受給者証が届く前でも制度が適用となることもあるため、本人控えは必ずとっておいてください。

筆者が勤めていた訪問看護ステーションやクリニックでも、この本人控えを確認させていただいておりました。

「この方は申請済みで、1~2ヶ月後に受給者証が届く予定なのか。じゃあまだ受給者証自体は確認できてないけど、みなしで…」と、適用の対応をとっておりました。

受給者証の有効期限は?

有効期限は原則1年となっております。

しかし、病状が長期にわたって安定している場合には、自治体の判断で2年有効となる場合もございます。

お住まいの自治体の窓口で確認するのが、一番確実ですね。

更新方法は?

申請したときと同じ、役所の窓口や郵送申請になります。

●2年更新の方

→その都度、医師の診断書が必要

●1年更新の方

→もし病状に大きな変化がなく、診断書の書き直しが必要なければ、2年に1度だけ診断書が必要

ちなみに、更新申請、変更申請、再交付申請、市外転入申請などは、自治体によってはマイナポータルなどのオンラインで申請できるところもあるそうなので、ぜひお調べください。

さいごに

この記事をお読みいただいた方は、どんな方でしょうか。

すでに通院されている方、通院を検討されている方、ご家族や支援者の方、他人事ではないと興味を持ってくださった方…

心より感謝申し上げます。

はじめにお伝えしたように「お金の不安が大きく、思うように精神科の通院を継続できない」という方が多いのが現状です。

自立支援医療を申請して活用したところで、それでも十分高いよ!

と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

本当にそう思います。

筆者も、数百円の目薬を買うだけでもビビッてしまい、薬局で立ち尽くして悩むこともあります(はよ買え)

それだけお金の不安というのは我々につきまとうもので、金銭上の悩みは自殺の大きな要因にもなっているほどです。

この制度は、診断書代や役所に行くまでの交通費はかかるものの、それ以上に受けられる恩恵のほうが大きく、一日でも早く申請することで負担が軽減されます。

どうか、周りに精神科の治療を

現在も受けている

過去に受けたことがある(金銭面の不安で通院断念した)

今後検討している

という方がいらしたら、

長年通院してるならもう利用してるよね?えっ、まだしてない?早く早く!(この記事をシェアする)

はじめて受診する前に、自立支援医療を調べておいたほうがいいよ!(この記事をシェアする)

あっ、世帯収入が多いから対象者にならなかった?そっかそっか!でも知ってるならよかった

などと声を掛けてみてください。

ひとりひとりがその人らしく、好きなことを楽しめる時間が増えますように。

コメント